Quel poʼ di popolarità che Richard Pryor ha avuto in Italia è dovuta a un paio di film con Gene Wilder e a uno dei Superman. Pryor è stato però anche uno degli stand-up comedian più celebri degli anni Settanta e Ottanta negli Stati Uniti, considerato il comico che più di ogni altro spinse oltre la soglia di ciò che era concesso in televisione i discorsi riguardanti la contrapposizione razziale («ma io non li vedo neanche i colori […] Siamo tutti esseri umani, no? Come se la cosa non fosse già abbastanza difficile»), il sesso e le droghe.

Erano argomenti conosciuti più che bene da Richard Pryor, cresciuto dalla nonna in un bordello di un quartiere nero di Peoria nel quale lavoravano entrambi i genitori, in una famiglia che lo voleva magnaccia e disapprovava le sue ambizioni artistiche ma che poi – raggiunto il successo – lo terrà sempre aggrappato a sé, aspirante suicida in una notte del 1980, quando – già più che celebre – si diede fuoco in preda alla disperazione e dopo anni di alcol, cocaina e crack.

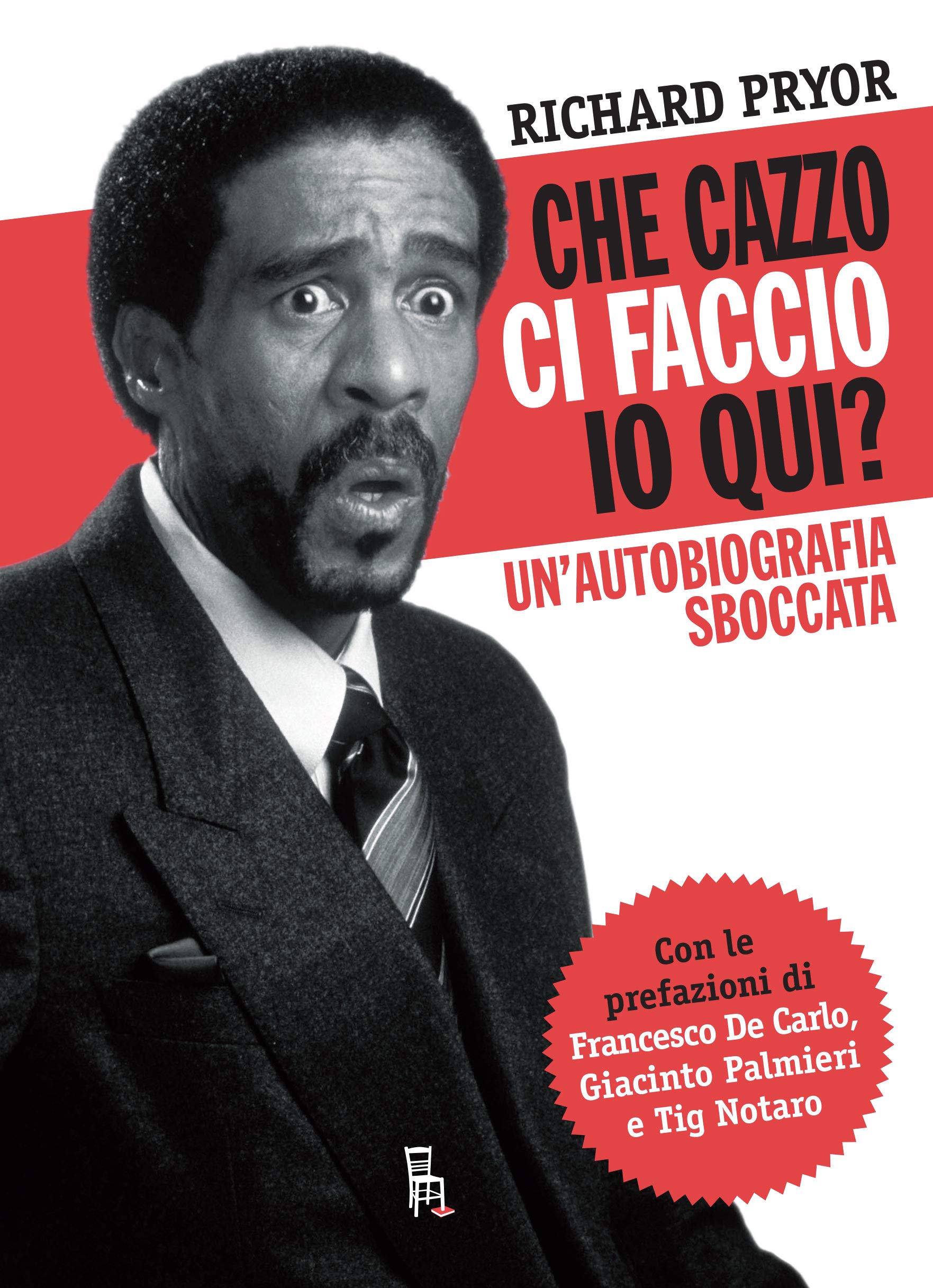

Nella sua autobiografia «Che cazzo ci faccio io qui?» (Sagoma Editore), Pryor spiega benissimo che sul palco non ha raccontato altro che quello che aveva sperimentato nella vita, non risultando mai indulgente con sé stesso né con i suoi affetti né con la vita in generale, affrontando una tragedia dietro lʼaltra (e un successo dietro lʼaltro) con lo stesso umorismo nero formidabile che lo distingueva sul palco. Di certo al suo talento comico devono aver contribuito anche il senso per la vita e per la morte dei suoi familiari – racconta Pryor che quando suo padre muore dʼinfarto mentre è a letto con una giovane prostituta del bordello della nonna, sua zia per consolarlo gli dice: «tuo padre si scopava di tutto. Devi solo considerarti fortunato che non si è scopato anche te».

Ho contato nel libro solo due situazioni nelle quali Pryor non riesce a sorridere della sua vita, e in entrambi i casi mi sono quasi commosso.

La prima riguarda la violenza sessuale subita da bambino, a opera di un ragazzo più grande, e quel che accadde quando, di ritorno a Peoria dopo i primi grandi successi, quel ragazzo andò a cercarlo. Pryor, che si era domandato per tutta il suo tempo fino ad allora come avrebbe reagito nel trovarselo di nuovo davanti da adulto, resta senza parole quando lʼuomo gli si para dinanzi con un bambino («è un tuo fan sfegatato»), si limita a firmare un autografo al ragazzino («aveva più o meno la stessa età che avevo io quando suo padre mi aveva violentato») quasi per difenderlo, nella speranza che a lui con quel padre fosse andata meglio.

La seconda, quando parla di Jennifer, la sua quarta e settima moglie, che prima subirà le sue violenze e le sue dipendenze e poi gli sarà accanto nella fase finale della malattia neurodegenerativa che lo costringerà al ritiro dalle scene («Sin dallʼinizio, Jennifer e io eravamo due amanti male abbinati che non riuscivano a smettere di pensare a quanto fossero stati fortunati a incontrarsi. Entrò nella mia vita sapendo esattamente cosa dire e cosa fare per ispirare la mia mente ed eccitare il resto di me. Ai suoi occhi, ero uno su un milione, un principe non ancora consapevole della sua dignità regale. Ed io mi sentivo innalzato, accanto a Jennifer. In questa gran bellezza di buona famiglia, che aveva studiato allʼuniversità, pensavo di aver trovato qualcuno che potesse amarmi tanto e tanto appassionatamente che finalmente anchʼio sarei riuscito ad amare me stesso»).

Questa nel video che segue è unʼesibizione di Pryor dei primi anni Novanta, quando è allʼinizio della sua malattia (non lʼAids, che gli attribuiranno per un periodo i giornali – «Ho trovato la cosa alquanto divertente, la prima volta che entrando in ascensore lʼho visto svuotarsi»).

Uno strillo in quarta di copertina del libro attribuito a Maxim dice che «Al confronto, la vita di Gesù sembra terribilmente noiosa». Ed è così.